あなたは「年配の方」という言葉を使うとき、具体的に何歳からを指すのか迷ったことはありませんか?結論、年配に明確な定義はありませんが、一般的には60歳頃から使われることが多いです。この記事を読むことで年配の定義や社会での認識の違いがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.年配とは何歳から?基本的な定義と認識

年配の一般的な定義と法的な基準

年配という言葉には、実は法的に定められた明確な年齢基準は存在しません。

辞書的な定義では「年齢のほど」や「年上の人」といった意味で使われており、相対的な概念として扱われています。

しかし実際の社会では、おおよそ60歳前後から年配と呼ばれることが多くなっています。

これは定年退職の年齢や年金受給開始年齢などの社会制度が影響していると考えられます。

法的な基準がないため、使う人の年齢や立場、文脈によって年配の範囲は変わってきます。

WHO(世界保健機関)と日本の公的機関による年齢区分

WHO(世界保健機関)では、65歳以上を高齢者と定義しています。

この基準は多くの先進国で採用されており、日本も統計調査などで65歳以上を高齢者として扱っています。

日本の公的機関では、高齢化率の計算や各種統計において65歳以上を高齢者として区分しています。

ただし、年配という言葉は高齢者よりも若い世代から使われる傾向があります。

実際の調査では、60歳代の人々も年配と呼ばれることが多く、公的な高齢者の定義よりも広い範囲で使われているのが現状です。

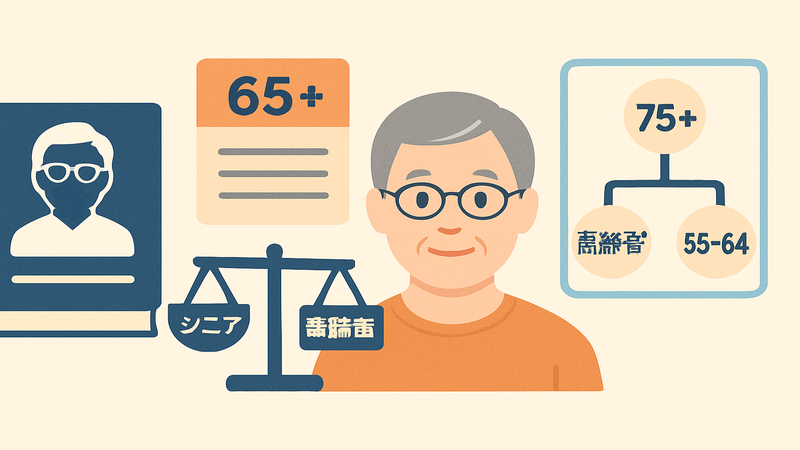

年配・シニア・高齢者の呼び方の違いとニュアンス

年配、シニア、高齢者といった言葉には、それぞれ異なるニュアンスがあります。

「年配」は比較的ソフトな表現で、相手に対する敬意を込めて使われることが多いです。

「シニア」は英語由来で、より現代的で前向きな印象を与える言葉として使われています。

「高齢者」は統計や制度上の区分として使われることが多く、やや事務的な印象があります。

調査結果によると、当事者が最も受け入れやすいのは「シニア」という呼び方で、60代・70代の多くがこの呼び方を好んでいます。

日本老年学会が提唱する新しい年齢区分

2017年に日本老年学会と日本老年医学会は、従来の高齢者の定義を見直すべきだと提言しました。

この提言では、65〜74歳を「准高齢者」、75〜89歳を「高齢者」、90歳以上を「超高齢者」と区分しています。

これは現代の65〜74歳の人々が、心身ともに以前より若々しく活動的であることを根拠としています。

この新しい区分によると、年配と呼ばれる年齢も従来より高くなる可能性があります。

ただし、この提言はまだ広く社会に浸透しておらず、実際の年配の認識には時間をかけて変化していくものと考えられます。

2.社会調査からわかる年配は何歳からという世間の認識

60歳以上を対象とした意識調査の結果

60歳以上の男女6000人を対象とした調査では、興味深い結果が明らかになっています。

「一般的に何歳頃からを高齢者と思うか」という質問に対し、最も多かったのは「70歳以上」で29.1%でした。

次いで「75歳以上」が27.9%、「80歳以上」が18.4%という結果となっています。

注目すべきは、法的な高齢者の定義である「65歳以上」と答えた人はわずか6.4%だったことです。

この結果から、実際の高齢者自身も、年配や高齢者と呼ばれるのは70歳以上からだと考えていることがわかります。

世代別による年配の認識の違い

年配の認識は、回答者の年齢によって大きく異なります。

40代の人にとっては60歳も年配と感じられる一方、70代の人にとっては75歳以上が年配という認識になります。

これは相対的な年齢感覚によるもので、自分との年齢差が大きいほど年配と感じる傾向があります。

また、職場環境によっても認識は変わり、定年退職後の再雇用制度が普及している現在では、65歳でもまだ現役という意識が強くなっています。

社会全体の平均寿命延伸に伴い、年配の認識も徐々に高齢化していると言えるでしょう。

シニア世代が自分たちを何と呼ぶかの調査データ

65歳以上の人々に「何と呼ばれることを好むか」を調査した結果、最も多かったのは「シニア」でした。

60代・70代の両方で「シニア」が最頻回答となっており、この世代の人々が最も受け入れやすい呼び方だと判明しています。

一方で「高齢者」や「老人」といった呼び方は、当事者にとってはあまり好まれない傾向があります。

「年配」という呼び方は、「シニア」と「高齢者」の中間的な位置づけとして、比較的受け入れられやすいことがわかっています。

このような当事者の意識を踏まえると、年配という言葉は適切な敬語表現として機能していると言えるでしょう。

3.制度・サービスで見る年配の年齢基準

年金制度における年齢区分

日本の年金制度では、65歳を基準年齢として設定しています。

国民年金の老齢基礎年金は、原則として65歳から受給開始となります。

厚生年金についても、段階的に65歳支給開始に移行しており、この年齢が制度上の一つの区切りとなっています。

ただし、60歳から繰り上げ受給や70歳まで繰り下げ受給の選択も可能で、個人の判断で受給時期を調整できます。

年金制度の観点から見ると、65歳が年配と呼ばれる一つの目安となっていることがわかります。

シルバー人材センターやシルバーマークの対象年齢

シルバー人材センターは、原則として60歳以上の人を対象としています。

この制度は、高齢者の就労機会を提供することを目的としており、60歳という年齢設定が一つの基準となっています。

シルバーマークについては、70歳以上のドライバーに推奨され、75歳以上では義務化されています。

シルバーシートに関しては、明確な年齢基準は設けられていませんが、一般的には60歳以上の利用が想定されています。

これらの制度を見ると、「シルバー」という呼び方は60歳頃から使われており、年配よりもやや若い世代から対象となっています。

企業の定年制度と高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳以上と定められています。

平成25年の法改正では、希望者全員を65歳まで雇用することが義務化されました。

令和3年の改正では、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となっています。

多くの企業では60歳を定年とし、その後65歳まで継続雇用する制度を採用しています。

この制度的な流れを見ると、60歳が一つの転換点となっており、年配と呼ばれる年齢の目安となっていることがわかります。

各種割引サービスやシニア向けサービスの基準

交通機関の敬老割引は、多くの場合65歳以上を対象としています。

映画館のシニア割引は、60歳以上が一般的な基準となっています。

デパートやスーパーのシニアデーは、55歳以上から60歳以上まで、店舗によって基準が異なります。

• 映画館:60歳以上

• 交通機関:65歳以上

• 商業施設:55〜60歳以上

• 温浴施設:60歳以上

• 通信サービス:60歳以上

これらのサービスを見ると、年配の認識は55歳から65歳の間に分布しており、サービス提供者の判断により幅があることがわかります。

4.年配の定義が時代と共に変化している実態

平均寿命と健康寿命の延伸による影響

日本人の平均寿命は年々延びており、2023年現在で男性が約81歳、女性が約87歳となっています。

健康寿命も同様に延伸しており、男性が約72歳、女性が約75歳まで自立した生活を送れるようになっています。

この寿命延伸により、従来の年配の概念が見直されつつあります。

70歳を過ぎても元気で活動的な人が増えており、年配と呼ばれる年齢も後ろ倒しになる傾向があります。

「人生100年時代」と言われる現代において、年配の定義も時代に合わせて変化していく必要があるでしょう。

アクティブシニアの増加と社会参加の変化

現代のシニア世代は、従来の高齢者像とは大きく異なるライフスタイルを送っています。

定年退職後も積極的に社会参加し、趣味や学習、ボランティア活動に取り組む「アクティブシニア」が増加しています。

スポーツクラブの利用者に占める60歳以上の割合は年々増加しており、健康志向の高まりが見られます。

旅行業界でも60歳以上の消費者が重要な顧客層となっており、経済活動の面でも存在感を示しています。

このような社会参加の変化により、年配という言葉から連想される「隠居」や「引退」のイメージは薄れつつあります。

デジタル化によるシニア世代の意識変化

コロナ禍を契機として、シニア世代のデジタル機器利用が急速に進みました。

60〜69歳のインターネット利用率は90.5%に達し、80歳以上でも57.5%と高い水準となっています。

スマートフォンの普及により、SNSやオンラインショッピングを活用するシニアも増加しています。

オンライン会議やデジタル決済の利用も広がり、従来の「デジタルに疎い高齢者」というイメージは変化しています。

このデジタル化の進展により、年配の人々の情報収集や消費行動も多様化し、より若い世代に近い行動パターンを示すようになっています。

まとめ

年配の定義と社会での認識について、以下のポイントが明らかになりました。

• 年配には法的な明確な定義はなく、一般的には60歳頃から使われることが多い

• WHO基準では65歳以上を高齢者とするが、実際の認識は70歳以上が主流

• 当事者が最も受け入れやすい呼び方は「シニア」で、年配は適切な敬語表現として機能している

• 制度やサービスでは55歳から65歳まで幅があり、提供者によって基準が異なる

• 日本老年学会は75歳以上を高齢者とする新しい区分を提言している

• 平均寿命と健康寿命の延伸により、年配の概念も変化している

• アクティブシニアの増加で、従来の高齢者像は大きく変わっている

• デジタル化の進展により、シニア世代の行動パターンも多様化している

年配という言葉は、時代と共に変化し続ける概念です。大切なのは、相手の年齢や立場を尊重し、適切な言葉遣いで接することです。これからも社会の変化に合わせて、年配の認識も柔軟に対応していく必要があるでしょう。

コメントを残す